自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

- 標準

- 拡大

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

ここから本文です。

更新日:2025年7月31日

7月13日に糸魚川市にて、今年度4度目のクマによる人身被害が発生しました。

このことから県では、今年度初の人身事故発生日である、5月15日より9月14日までを「クマ出没警戒強化期間」として、皆様に注意喚起を実施しています。

近年、市内ではツキノワグマの目撃情報が相次いでいます。

ツキノワグマは本来、人の目を避けて暮らす動物ですが、人とツキノワグマとの間にはトラブルが多発しています。

人とツキノワグマが折り合いをつけて生活をするため、私たちに何ができるでしょうか。

日本国内には、ヒグマとツキノワグマの2種類のクマが生息しています。

ヒグマは、主に北海道に、ツキノワグマは本州と四国の山間部に生息しています。

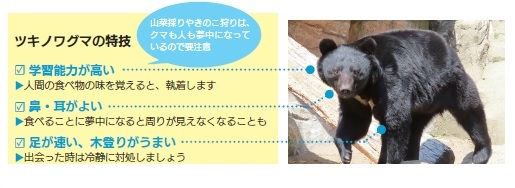

ツキノワグマは、さまざまな食べ物を求め、広い範囲を移動して生活しています。

好奇心も旺盛で、これまでに食べたことのないものでも口に入れてみます。

そして、一度覚えた餌の味と場所を記憶し、翌年も訪れます。

ツキノワグマは、視力が弱く、聴力と嗅覚に頼って行動します。

嗅覚に関しては犬の7~8倍優れていて、餌の匂いや外敵の匂いをかぎ分けて生活しています。

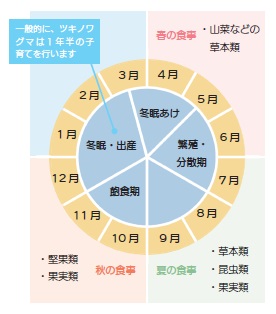

ツキノワグマは冬眠するために、秋に大量の栄養を蓄える必要があります。ブナの実やどんぐり、クルミなどの堅果類や柿やブドウといった果実を食べますが、シカやイノシシの死骸があれば肉も食べます。

11月下旬頃から冬眠期に入り、3月~5月頃まで冬眠しています。

冬眠から目覚めると野山で活動を始め、山菜や木の実などの植物を探して食べます。

冬眠をあけた5月中旬頃から繁殖期に入るため、オスはメスを求めて活発に動くようになり、普段ツキノワグマが生息しない地域にも出没することがあります。

繁殖期と同時期に若いクマが母グマから離れ大きく移動します。

このころに若いクマの出没が増加します。

山のブナ等が不作となりクマの餌が不足すると、餌を求めて人里に多く出没します。

なお、10月~12月の冬眠前は、人身被害の発生が多くなるため、特に注意が必要です。

参考:新潟県クマ出没情報(外部リンク)

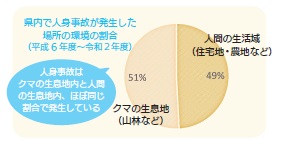

人身事故は、ツキノワグマの生息地で発生するものと、人間の生活域で発生するものがあります。

それぞれの状況にあった対策や取り組みを行うことが必要です。

クマもできるだけトラブルを避けたいと考えているので、私たちも十分注意して行動しなければなりません。

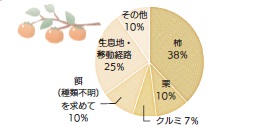

クマは広い行動権を持ち、鋭い嗅覚を持っているため、柿や栗などの放置果樹を除去しないと、クマを人里へ誘引してしまいます。また、手入れのされていない林野、耕作放棄地等の藪刈りも効果的な対策です。

これらの対策は、市が行う対策と合わせて、地域、集落・個人が取り組むことが重要です。

県内のクマの出没原因(令和2年度)

近くに必ず母グマがいます。

母グマは子グマを守るために特に攻撃的になりやすくなっているので、注意が必要です。

お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp